ASM-P

10年の旅後の原作if、翌年の話になります。

ヒンメルが普通に娼館を利用しています、ご注意ください。(描写はありません)

文字書きではないので、漫画プロット程度と思って優しい目で読んでください。

カットされた泥酔Hの部分を琥珀さん(@828kohaku)李央さん(@ayBLa0l0KePHtMu

)が書いてくださいました!

琥珀さんver pixiv*R18

李央さんver pixiv*R18

事後のやり直し初夜回を琥珀さん(@828kohaku)やこさんが書いてくださいました!

琥珀さんver pixiv*R18

やこさんver pixiv*R18

*それぞれ書いていただいたSSには挿絵を添えさせていただきました

幸せに至るまでに

まさかさ。一度も振り返らずに旅立って行ったフリーレンが、1年足らずで王都に会いにきてくれるなんて思わないじゃないか。残念ながら、その理由は僕目当てだったわけではない。最近発掘された古代の魔導書が、王城で期間限定展示されているらしく、それを見に来たそうだ。

待ち望んだはずの再会の時は、最悪なものだった。

その夜は、半年ほど前に仕事で世話になり、気の置けない友人となった肉屋のシュナイダーと酒場でベロベロに酔っていた。

仲間達との楽しくくだらない旅が終わった僕の心には、ぽっかりと大穴が開き、寒風がびゅうびゅうと音を立てて通過していくように、なんとも言えない虚しさと寒さに暮れていた。正直自分がここまで寂しがりだなんて思いもしなかった。

幼い頃に両親を失ったとは言え、その後は親友であるハイターに巡り会い、そして仲間達と10年の旅を。切なくも眩しい恋もした。そんな僕のこれまでの人生がいかに人に恵まれてきたかというのを痛感していた。

僕の思いを察したシュナイダーは「そんな時男はどうすると思う?」と、僕にしこたま酒を飲ませて聞いてきたのだ。

それはそれは悪魔のようないやらしい微笑みで、僕を酒場の二階の一室に押し込めた。

彼の手引きした娼館は、少々値は張るものの、それ以上のサービスと口の硬さで安心出来る店だった。彼女らは、普段は専ら王城に勤める役人を相手にしているようだ。客を入れる店を構えず、なんの変哲もない酒場で手形を渡すと、店に連絡が行き女性が部屋に待機していてくれるという仕組みだった。

初恋一筋で、青春時代の全てを片思いの彼女の側で10年も過ごし、当然女性との経験なんてあるはずもない僕だ。酒の勢いと熟練の娼婦の手管により、あれよあれよと女性の体を教え込まれてしまった。

罪悪感が無かったわけじゃない。だけど、僕を振り返る事のない彼女の為に操を立てるなどという、重い男になるのも違う気がしたのだ。いや、それもきっと遊ぶ為の言い訳だ。

僕の恋は、愛情は、もう彼女に全て置いて来てしまったのだから。今更他のだれかと添い遂げる未来なんてまるで見えなかった。

そんな風に空しい僕は、彼女らに度々寂しさを忘れさせてもらう事も日常になりかけていた。

「あれ?ヒンメルじゃん」

酷く酔い、ぐわんぐわんと揺れる視界に僕の女神が映った気がした。

この爽やかな風のような声も、聞きたくて仕方なかった音色に聞こえる。

「飲み過ぎだよ。家まで送ろうか?」そう夢の中の女神は僕に手を差し出した。

なるほど。僕がなかなか部屋に行かないからお店の子が迎えにきてくれたのか。

そう思った僕は彼女に覆い被さるようにもたれかかり囁く。

「家とかは、困るんだけど……」

するとその女神は僕から嫌そうに顔を背ける。

「わっ、ちょっと。ヒンメル酒くさいよ。もうっ」

隣で飲んでいたシュナイダーは、慌てて僕の方へ手を伸ばして声をかける。

「お嬢さん……そいつは」と言いかけた所でハッと何かに気づいた顔で手が止まり、口ごもった。

「じゃ……部屋へ行こう」と女性の耳元で甘える僕に

「えぇ?確かにここに部屋はとってるけど……まさか私のベッド占領する気?」とため息をついた。接客のなってない子だな。新人かな?などと思う。

それでも「仕方ないなあ」と彼女は僕の脇を支えながら部屋に誘ってくれたのだ。

その間も僕は意識朦朧で、頭はゆらりゆらりと舟をこいでいた。酒場の喧騒は遠くなる。この晩もいつものように、少しの癒しと温もりを借りて眠れるのだと信じていた。

酒場併設の簡易宿とは言え、王城近くの一等地に建つ店だ。部屋は狭いが、調度品もベッドも安っぽさは感じさせない、小ぎれいな部屋である。

その部屋に入って早々、足がもつれて彼女ごとベッドに倒れこむ。

苦情を言いつつ僕の下からずるりと抜け出した彼女は、枕元の灯りをを付けて僕の顔をのぞき込んできた。

「ヒンメル、私がわかる?」と頬をぺちぺち叩く

「ん……めがみ」という寝ぼけた僕の返事にため息をつく。

すると突然、顔にべしょりと濡れタオルを当てられ、うぐぐと悶える。

そうだ、10年の旅でも、使い物にならなくなったハイターの頭をよくこうやって冷やしていた。

段々はっきりしてきた視界に、会いたくて仕方なかった顔が映る。彼女は心配するような、呆れるようななんとも言えない顔でこちらを見つめていた。

「フリーレン!」

そう叫び思わず力任せに抱き寄せてしまった。

いるはずがないんだ、こんな所に。こんな店に。こんな僕なんかに。フリーレンが会いにくるはずない。コレは夢か幻覚だ。

わかっているのに、その彼女のリアルな感触に、匂いに、思わず涙が零れそうになり、薄い胸元に顔を埋める。

顔に当たる膨らみは本当にささやかで、何もこんなところまで再現しなくてもいいのではないかと少し思った。

驚いた彼女は僕の頭を撫で首をかしげる。

「ホント、ヒンメルどうしちゃったの。私にそんなに会いたかった?何か用事でもあった?」

そう聞く彼女の声はいつものように平坦で。わからない事を尋ねる、それ以上でもそれ以下でもない、そういういつもの口調だった。

そうだ。そうだよ。会いたくて、会いたくて仕方なかったんだ。だから僕の夢に現れてくれたの?ずっとこうして腕に閉じ込めたかったんだ。

だけど、その思いは言葉にしてはならなくて。

己の口からなにも零れないようにと、ささやかな胸に強く顔を押し当てる。

参ったなとため息をつき、彼女は僕の頭を抱えたままベッドに横になった。

「明日になったらいつものヒンメルにもどってよ。頼みたいこともあるし」

ポンポンと背中を優しく叩かれる。

高級娼婦の胸に抱かれて眠ろうが、朝まで喘がせようが、払う銀貨は変わらない。僕はなんて上客なんだと、目を閉じた所で意識は失われた。

翌朝の気分は一言でいえば

「死にたい…」

それ意外に何も思い浮かばない。

窓の隙間からはうっすら光りが漏れ、ハトの鳴き声が絶え間なく聞こえる。夜が明けてそれほど経ってはいないのだろう。その薄明かりの中に見える部屋の惨状といえば……

床に散らばる二人分の衣類。下着も靴も投げられている。夜中に飲んだであろう水差しの水は空っぽ。

全裸の僕、傍らにも全裸で眠る女性。

いや、今までも悪酔いした後はこんなこともあった。あったのだが、問題はその女性だ。

なぜ、どうして。僕のフリーレンがこんなところで、全裸で、体中に赤い花びらを散らし眠っているのだ。

ふと部屋の鍵を見やると、きちんと施錠されている。つまりこの蛮行を犯した許すまじ犯人は彼女の目の前で項垂れる僕でしかないはずだ。

あああ……肩口には歯形まである……。紫に内出血したその痛々しい肌。彼女にこんな仕打ちをした犯人に殺意が湧く。

寝相の悪い彼女は当然毛布などを着ているはずもなく、その白く華奢な肢体を惜しげも無くベッドに投げだしていた。眠った女性の裸を勝手に見るなど、不躾にもほどがあると薄目でみようと思っていても、勝手に目は全開になってしまうし、合わせまいと思った焦点も合ってしまうし、忙しく体中に視線を走らせてしまう。本当に最低最悪の男でしかない。

想像してた通りの細い手足、ささやかで可憐な胸元、くびれてなめらかな腰周り、茂みのない……彼女の秘所。

そこから垂れたであろう白い液体が乾いたものがぴかぴかと朝日を浴びてテカっていた。

目眩がする……。

シーツには所々赤い染みまで、ご丁寧につけられていた。

「もう……死にたい」

全裸のままで膝を抱える僕の情けなさったらない。これが去年魔王を倒した勇者だなんて誰が信じるだろうか。

全く記憶がないのである。どうして彼女がここにいるのかも、僕と同衾しているのかも。本当に致してしまったのかも……いやいや。現場にこんなに証拠を残してどの口がって感じなんだけど、でも本当に覚えていない。

きっと数時間後に起きるであろう彼女に、僕はどの面さげて再会の挨拶をしたらよいのか。

「久しぶり……もしかして僕たち……しちゃった?」とでも聞けというのか?無理無理無理。もう死ぬしかない。責任をとって首でも落とすしかない。

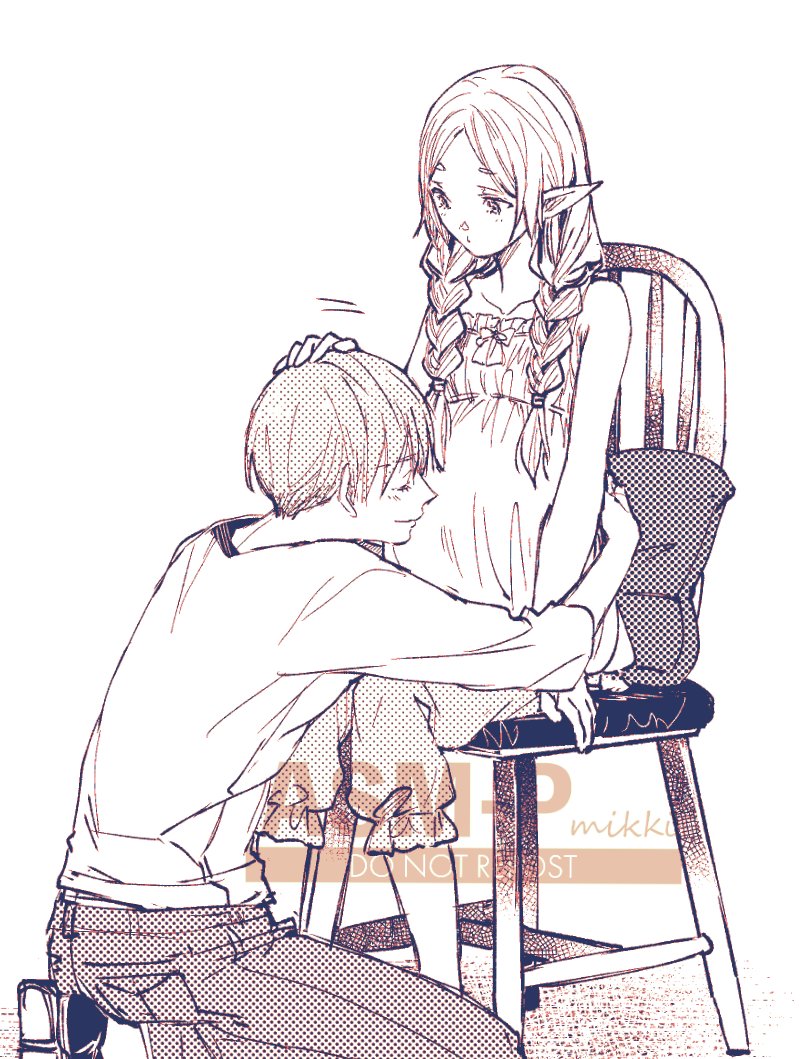

男としてこの場から逃亡することももちろん許されるわけもないので、とりあえず全裸の彼女に毛布を掛け、自分はズボンとインナーシャツまで着込み彼女の起床を床に正座して待つことにした。

混乱と昨晩しっかり発散した様子のおかげで、朝の彼女の痴態を見たことでの興奮が体に表れなかったのがせめてもの救いだろう…。

昼前に起き出してきた彼女は今、床に正座した僕を前にして、ベッドの上で憮然としている。

正面から表情を見る事も出来ず、ひたすら謝り倒している僕にため息をつき、「こっちみて」と僕の顔に手を添える。

「ヒンメルは覚えてないかもしれないけど、昨日私が好きっていっぱい言ってた」

「……はい」

ああ。やっぱり吐露してしまったのかと、想像通りの最悪な出来事を告げられ目が泳ぐ。

「会えなくて辛いって泣いてた」

「……面目ない」

好きな子に泣いて縋るなんて最悪だ。そんな風にだけは絶対になりたくなかった。

頬に触れるフリーレンの手に逆らって俯くと、彼女の口から意外な言葉が紡がれた。

「だから私が、キスしたんだ」

「えっ」

「なんとなく。ヒンメルが泣き止んでくれるかなって」

言葉の意味が飲み込めないで呆然としている僕に

「そしたら押し倒されてエッチなこと散々されたんだ。結構痛かったんだけど」

とムスリとした顔で一番の罪状を突きつけてくる。

「本当に申し訳ない。その償い、僕の命では足りないだろうけど……」

反射的に土下座するが、頭の中は真っ白である。

なんで?どうして。フリーレンが?慰めで?

「はぁ……もういいって。私が切っ掛け与えたようなもんなんだしさ。酒もほどほどにしなよ」

そういいフリーレンは立ち上がり、テキパキと床に落ちた衣服を拾って身につけていった

「でさ、ここに来た理由なんだけど……」

と、なんとまああっけらかんと、昨晩何があったか詳しく話すこと無く流してしまったのだ。

その後フリーレンは僕の家の客室を占領した。そこから王城に通い発掘された魔導書を解読するために滞在を決め込んだようだ。

酒の勢いで乱暴を働いた男の家に平然と押しかける彼女に戸惑ったが、当然断ることなども出来るわけもない。

僕はその数日間を、彼女を最大限にもてなし、平常心を保つことに全力を注いでいた。毎晩の夕食後のメルクーアプリンも欠かさなかった。

数日の後、解読の終わった彼女は部屋の荷物を淡々とまとめた。

その日の夕食の際

「じゃあ、明日にはここを立つから。世話になったね」と、あっさりと言い出したのだ。

これが二人で食べる最後の夕飯になるのかもしれない。そう思うと、彼女の為に腕によりをかけた自信作ですら、味はまるでしなかった。

彼女は、僕との夜を酒での失敗としかとらえず、無かったことにした。

だったら僕はその通りにするしかない。そうする事が彼女を一番傷けなくて済むのなら。

僕のこの手が、目が、身体が、彼女を暴いたのか。そんなことすらもう実感できなくなってくる。

再会する前より遙かに深く、闇が心を蝕んでいく。止めていた息を吐いたら、涙まで零れてしまいそうで席を立つ。

「じゃあこれが、最後の僕のお手製メルクーアプリンになるのかもしれないね。心して食したまえ」

そう彼女の前に用意していた皿を差し出す。

手は震えていなかっただろうか。僕は、今、笑えていたのだろうか。

あの夜。ヒンメルは私を抱きながら、昔戯れに読んだ恋愛小説にでてきた言葉を、優しい雨粒のように、激しい濁流のように、私に注いできた。

私には関係のない、縁のないと思っていた言葉の数々。それらが涙と共に降り注いできた。

今まで、こんな嵐のような激情を隠して私に笑いかけていたのか。そう気がつくと頭を殴られたようだった。私は本当に何も気がついていなかったのだ。

そんな瞳は見たことがなかった。わななき、吐き出す飾りのない言葉も。私を貪る唇も。力強く私を組み敷く大きな手も。全て私には欠片も見せなかった彼の一部。

なんで隠してきたの。なんで伝えなかったの。なんで、なんで。

そんなのはわかりきってる。私がエルフだから。ヒンメルは、全部諦めて、隠して笑う。

私はエルフでしかないんだから。

じゃあねとヒンメルの自宅の前で別れようとしたその時、今までに幾度も見てきた顔をヒンメルがする。

眉をさげ、瞳を揺らし、切なく微笑む。だけど私はもう、その瞳の理由を知ってしまったのに。

ただただ、怒りが湧いた。

わなわなと口が歪み勝手にわめき始める。言ってどうする。私には何もわからないのに。なのに、言葉を吐き出さずにはいられない。

「ヒンメルは、諦めるの。今までどんな無謀な事だって信じて諦めなかったのに。

私の事は諦めるの?私がエルフだから。

エルフに産まれたことを恨んだことなんてない、嫌だって思ったことなんてない。だけど。

だけど、今は……、それがっ」

言葉にならない。自分でもわからない気持ちなんて言語化できるわけなんてない。

吐き出せない気持ちの代わりに、悔しくて大粒の涙がぼろぼろとあふれ出る。

うつむき唇を噛み、欲しいものが諦められない子供のように泣く私に、それまで凍り付いたように固まっていたヒンメルが力強く抱きしめてきた。

「諦めたくないよ」震える言葉が彼の口から漏れ出る

ヒンメルは私を掻き抱いて何度も呟く。彼の嗚咽は、私のそれより酷く悲しく聞こえた。

「じゃあ、諦めないでよ」

彼の心の内を測りかねる私は、そう言葉を紡ぐのが精一杯だった。

勇者一行の勇者とお供の魔法使い。その二人が街角で抱き合って大泣きしているのはあまりに人目を引く。

一人二人と足を止める人が現れたころ、ヒンメルは私の手を引き、再び自宅に閉じ込めた。

お互い何をどう伝えたらいいのかわからなくて、鍵を下ろした玄関に背を預け、二人抱き合ったまま無言で腰を下ろしていた。

どれくらい時間が経ったのか、そろそろ床に着いている膝が痛くなってきた。

「ヒンメル……ちょっと」と胸を押すと、はっとした様子のヒンメルは、私を拘束していた腕を解いた。

見上げた彼の顔は、目元も鼻も真っ赤になっていて。小さな子供のようにみえた。

こちらも泣いて疲れ果てた所に、こんな可愛らしい顔をみせられてはと、ふと笑いが零れてしまう。

「こんなヒンメル初めて見た」そう素直に感想を漏らすと

「……っ。こんなに泣いたのは母さんが死んで以来だよ」と恥ずかしそうに目を逸らす。

しかし向き直り、頬に手を触れ、私を見つめ少し考えを巡らせた後、こめかみに優しく唇を落とす。

私はそんなヒンメルの心の内を知りたいと思った。

あの夜に降り注いだ彼の思いのパーツを不器用なりにはめ込み確かめる。

「ヒンメルは、私と一緒に生きたいの?」

その問いは私なりに導き出した、彼の気持ちの答え合わせだ。

ついさっき、私は己の中の嵐に気がついた。自分で正体もわからぬそれを、ヒンメルには理解してもらいたい。そんな理解不能、支離滅裂で横暴な願いに涙がこぼれた。わからないのに、わかってほしい。これではまるで赤ん坊だ。

でも、彼なら。

その答えを私に見せてくれる気がしたのだ。

ヒンメルは大きく一息吐き出し、真っ直ぐ私の瞳を見つめ語り出す。

その濡れた瞳に映っている私も、ヒンメルと同じ赤い目をしていた。

「うん、ずっと。旅が終わる前から。その、ずっとずっと前から、そう思っていたよ。僕は、君が好きなんだ」

好き。それはよく使う言葉だ。魔法が好き、メルクーアプリンが好き、くだらない旅が好き。

でもきっとヒンメルの言う好きは、すこし違う好きなのだろう。

「僕は、君が好きなんだ」

あの激情と涙を全部乗せた二文字の好きを、私は受け取りたいと思った。

その後も私は王都のヒンメルの家を拠点とし、魔法収集の旅や研究をすることとした。

彼の家は立派で部屋も沢山あったから、蔵書の管理にも都合もよかった。

たまにヒンメルの旅に同行することもあるが、基本的にはそれぞれ自由に暮らし、夕飯を共にする。

まるで10年の旅の延長のような穏やかな共同生活だった。

そんな生活にも慣れて来た頃。

よし、今日も美味しくできた。そう鍋のシチューを味見していると、ヒンメルが慌てた様子で玄関から飛び込んで来る。

「フリーレン!何言ってくれちゃってるの?」

らしくない焦った表情。走ってきたせいか頬は紅潮している。

「あのっ……その。街の人が僕たちが恋人同士だって噂してて。君がそう言ったって」

なんだそんな事

「隣のおばあさんが『ヒンメルちゃんと恋人なの?』って聞いてきたからさ。

恋人ってなに?って聞いてみたら『好き合って、キスしたり抱き合ったりする間柄よ』っていうんだよ。

それならされたことあるから恋人かもねって肯定したけど。違うの?」

私の言葉に顔を真っ赤にしたヒンメルがさらに慌てふためく。ちょっと面白い。

「ちっ……ちがわ……いやいや。それ、お酒の時の1回だけだよね?しかも僕の一方通行であって」

「じゃあ、もっかいする?いいよ。ヒンメルなら」

そうしたら、本当に『恋人』というやつになれるのなら、丁度良いのではないだろうか?

どうせはじめての『恋人』という関係を持つのならヒンメルがいい。そう思って提案したが

「えっ……え~~~。ちょ。ちょっと待ってください。」

と、ヒンメルは顔面を両手で押さえ天井を仰いでいる。表情は見えない。私は言葉を、間違えたのかな?

「なんなんだよう……」

ヒンメルが喜んでくれる選択をしたいのに、うまくいかなくて口先を尖らせる。

こういうとき人間ならどうしたらいいのだろうか。

どうしたら彼は笑ってくれるのか。もっと沢山あの顔が見たいのに。

ヒンメルは部屋の時計を見上げ確認すると、再び玄関を勢いよく飛び出す

「夕飯もうできてるよ!」と声をかけるが

すぐ戻るから!と全力で駆けて行ってしまった。

その後、ヒンメルが両手いっぱいの花束を抱えて帰ってくるまでそう時間はかからなかった。

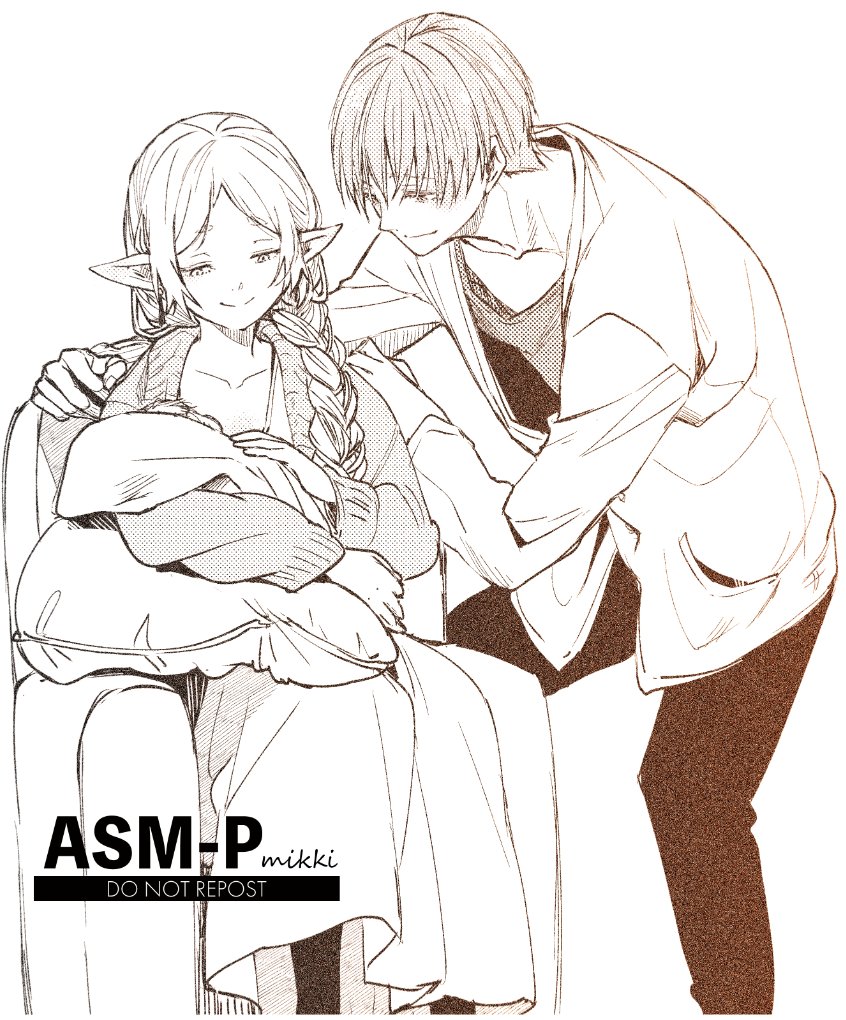

むふーと得意げに笑うフリーレン。

「恋人。はじめてだ。なんか嬉しい。お姉さんになったみたいだ」

デザートのプリンを食べ終わり、唇を舐める満足げな姿は、ほんとにわかってるのかな?と不安になるあどけなさだ。僕は昔から彼女を美しいお姉さんだと思っているが、今のその顔はどこからどう見ても可愛らしい少女だ。

エルフの彼女は空気を読んだり察したりなんてことは一切できない。

言葉で一つずつ確かめていく作業はなかなかに気恥ずかしい。しかし、これはエルフに恋をした僕の責務だ。

「フリーレン。僕は、君の事が大好きで、恋人になってくれたこと本当に嬉しく思ってる。

この先……僕は君を『恋人』として見て扱うけど、嫌なことがあったら言って欲しい。君が嫌がることは絶対にしたくはないから…」

フリーレンの想像する恋人と、僕たちが想像する恋人が乖離していることは十分ありえる。

否定されたらなかなかに辛いが、ここは話をしながらすり合わせていくしかない。譲歩は僕がすればいい。

「うん?たとえば」

「一緒のベッドで眠りたい」

「蹴飛ばしてもいいなら……」

あんな可愛い蹴りなら歓迎だ。抱き枕にだっていくらでもなろう。

「おやすみと、おはようのキスをしたい」

「いいよ」

「抱きしめたり触れたい」

「二人の時ならいいよ」

どうやら羞恥心というのは人と同じようにあるようだ。

「君を抱きたい」

ここまでやらかした僕は、もう直球しかないと、腹をくくって尋ねる。

「……抱きしめるじゃなくて。それは生殖行為のこと?」

「……うん」

彼女の少しの「嫌」の感情も見逃さないよう、翡翠色の瞳を注視する。

「私エルフだから子供は多分……」

「そうじゃなくて」

「?」

「君が愛しいから全部知りたい。僕を知って欲しい。見たことがない君の顔も見たい。繋がりたい。その為に君を抱きたい」

素直にそう伝えると、フリーレンは頷いてくれた。その瞳に隠した否はどこにも見当たらなかった。

「いいよ。ヒンメルのことも全部知れるんでしょ?」

むしろ若干得意げな顔に見えるのは気のせいか。

「……うん。ありがとう」

その応えを聞き、一気に肩の力が抜けるが

「いっこずつ順番にね。前はいっぺんにして、わーってなっちゃったけど……」

と続けるフリーレンの言葉に冷や汗が流れる。

「今度はちゃんとヒンメルを知りたいから。よく見せて」

そう真っ直ぐ見つめて言うフリーレンは、僕がずっとみてきた、魔法に夢中で、知らないことは何でもしりたい。そういうエルフの顔だった。

「うん、じゃあまず一つ」と唇に触れるだけのキスを落とす。

きょとんとした後に、へにゃりと笑う。子供のような顔。

「ふふ。こういうのなんだ。やわらかいね。これは何のキスになるの?」

ああ、もう。可愛くて可愛くて。押し倒して何十回でも、その唇が腫れるまでキスしたい気持ちをぐっと堪える。

「大好きのキスだよ、フリーレン」

そう紡いだ僕の唇に、再び柔らかい感触がした。

追記

約束通り一つずつ。

まずは、おはようとお休みのキスをした。

ちゅっとリップ音を立てて優しく頬に。

それを一週間かけて、徐々に唇に近づけていく。君がそれに気がついたのは最後の日だった。

その次の週からは、愛しい時に抱きしめてもよい許可をもらった。

日に何度も繰り返されるそれに

「ちょっと、回数多過ぎなんじゃない?」と君は少し辟易した顔をした。

だけど、仕方が無いじゃないか。愛しいんだから。

一度愛しさ余って下半身が反応してしまった。

腹に当たる違和感に疑問を持ったフリーレンが、そこを突然撫でてきた時は慌てて飛び退いてしまった。

そっとしておいてほしい……。

その翌週からは寝室を共にすることになった。

初日は浮かれすぎていて事前に浴室で処理してくることを忘れてしまい、

可愛らしい寝間着のフリーレンを目の前に、抱きしめる事も叶わず、朝までただ寝顔を眺めることになった。

翌日からは彼女を抱き寄せ眠る事が出来たのだが、結局腰を引かずにはいられないという悲しい現実があった。

日に日に目の隈を濃くする僕に、「やっぱり寝室は分けたほうがいいんじゃない?」と彼女は尋ねてくれたが

僕は色んな意味で元気いっぱいなので、その心配は無用である。

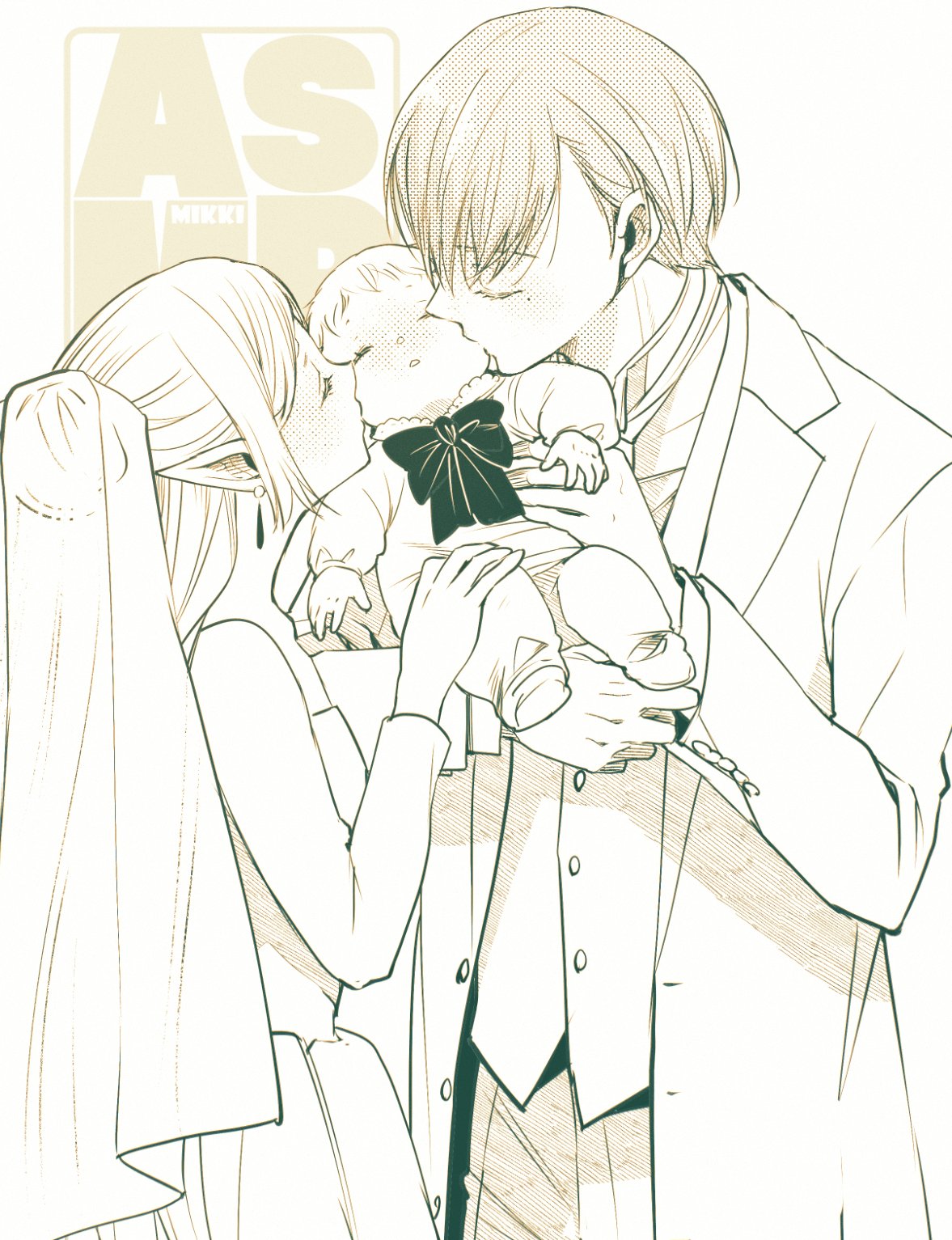

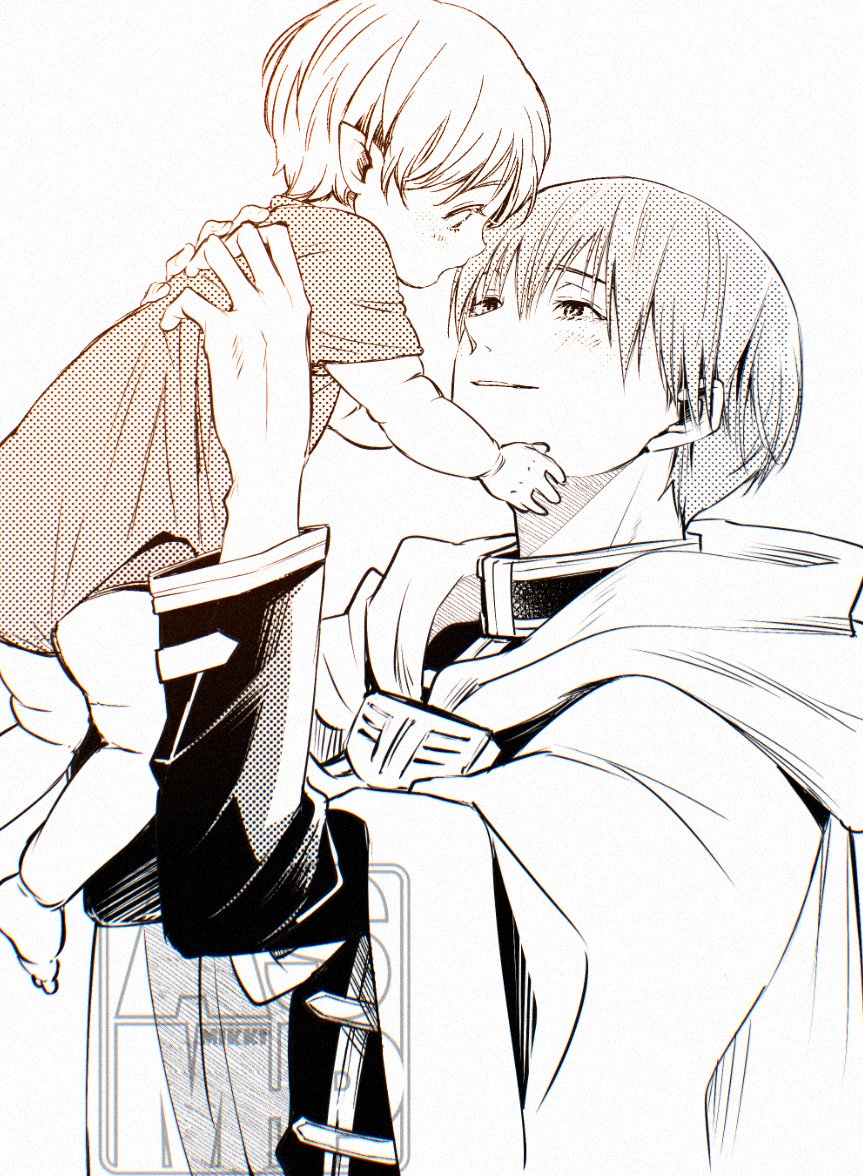

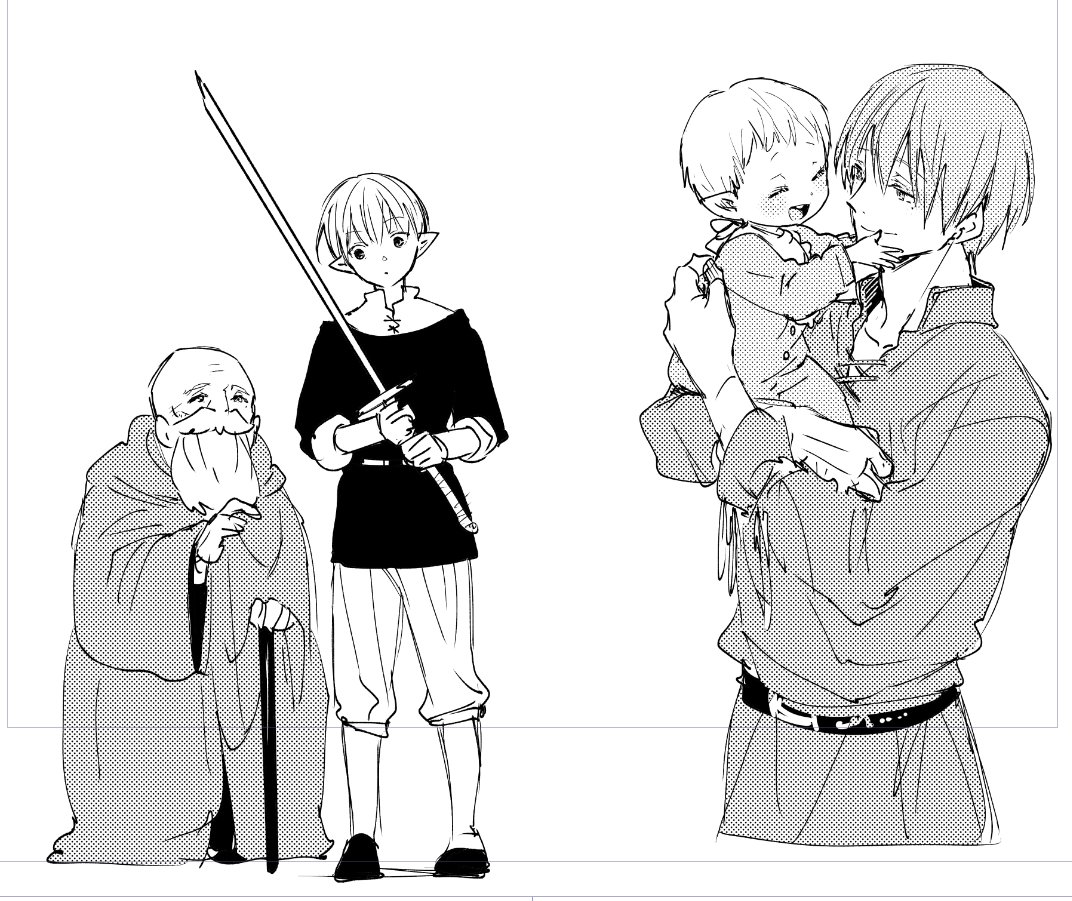

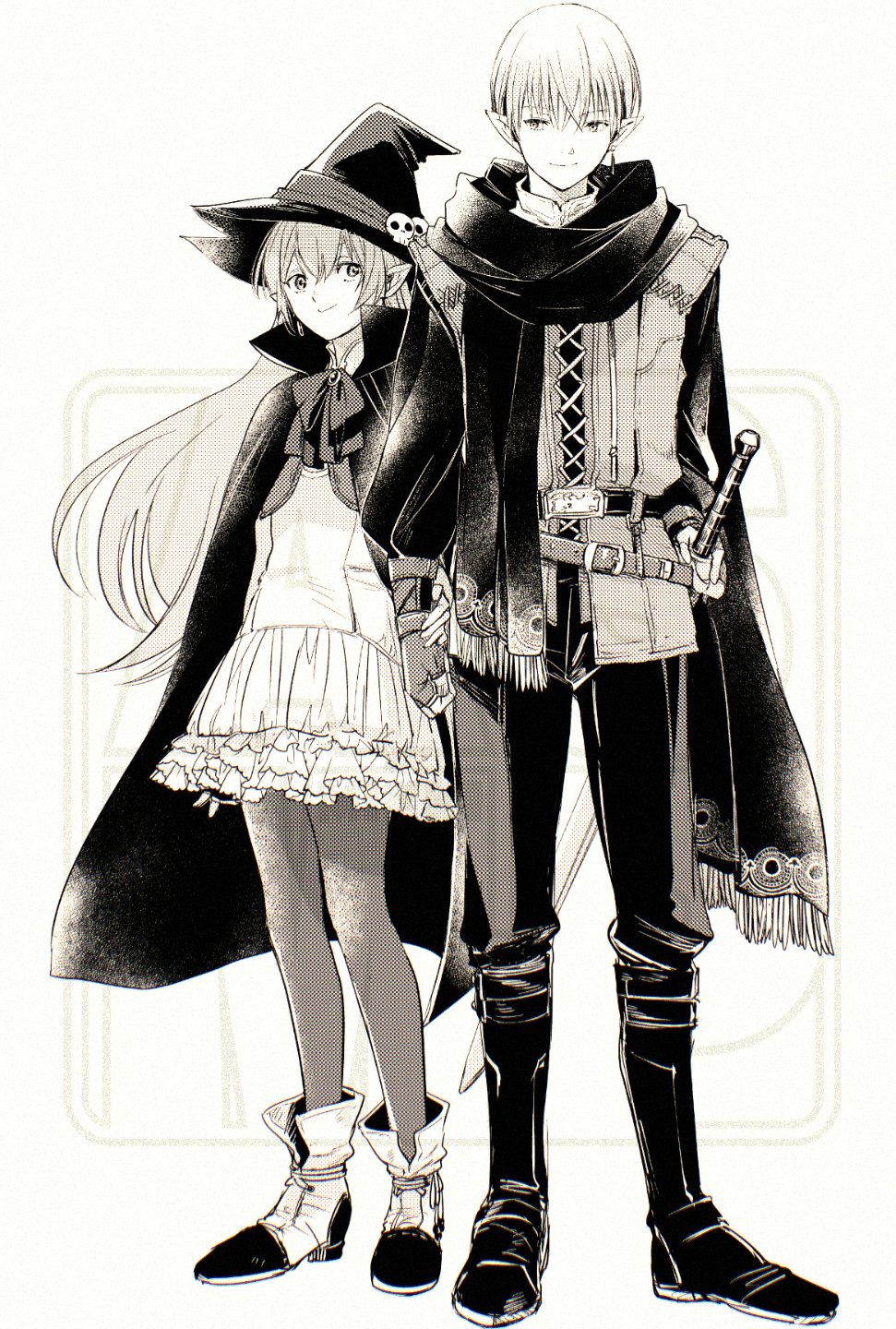

関連画(子供の年齢設定などはないので、描いた時々で違いがあります)